|

部下を持ったら「実学」より「人間学」が肝要 |

人間学は、人生をかけて身につけるものです。それでは、「人間学」とは何かというと、一番の基本は自分自身の体験です。

例えば、いい友達を大切にし、家庭の中の家族愛や先生と生徒の師弟関係などの中から原体験が生まれます。ところが人生の時間は限られていますので、自分の原体験に付加価値を加えて膨らませていくことが必要なのです。そのためのプロセスで重要なのが歴史や伝記などの読書です。

|

偉人の判断の仕方が自分の血肉となる |

良い本をくり返し読むことも大事です。これを記憶として定着させるためには、人に語り聞かせるというプロセスがとても大切になってきます。

小学校低学年のとき、重要な知識源となったのは、芥川龍之介と菊池寛が監修した「小学生全集」という本です。他には「フランス敗れたり」、「日本文学全集」の中の「戦争文学集」を繰り返し読みました。

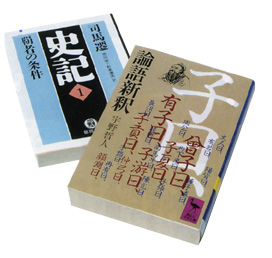

また、私の父親は学校の教員でしたから、「論語」を一通り呼んで聞かされていました。

|

詩歌が人を動かす完成を養う |

和辻哲郎の「古寺巡礼」など様々な古典を通読し、何回も読み返したものです。

読書から得たものの中には、「信なくば立たず」「君子の交わりは淡きこと水のごとし」など、常時自らの行動の指針となったものもあります。

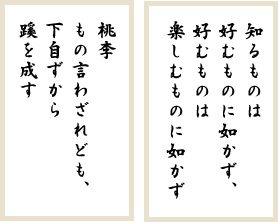

地図のない道を行く方が得意な人はいません。一方、地図がある道を進む方が得意な人はたくさんいます。「史記」では「桃李もの言わざれども、下自ずから蹊を成す」とい言います。

「万葉集」は日本人の本性を知り、日本の歴史や文化を自分の中に確認するためには最適だと思います。

|

目先にとらわれず「遠山の構え」で腹を据える |

論語に「知るものは好むものに如かず、好むものは楽しむものに如かず」という言葉があります。これは勉強して身に付けようとするものは、好きで読んでいるものには敵わない。

好きで読んでいるものは楽しんで読んでいるものには敵わない」という事です。社会人になってからの読書は、知ろうとして読むのではなく、少なくとも好きで読む、できれば楽しんで読むべきなのです。

人間一人の力は限られていますが、歴史や古典から学ぶことによって、わずかずつでも、人間としての幅を広げられる。そうすれば部下をはじめ、周りからの信頼を自然と集められるようになるはずです。

PRESIDENT 2007.1.15号より抜粋致しました |

|

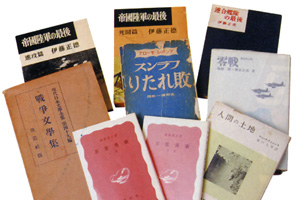

上段左から「帝国陸軍の最後 進攻編」「帝国陸軍の最後 死闘編「連合艦隊の最後」(以上、伊藤正徳著)。

中段左から「戦争文学集」「フランス敗れたり」(アンドレ・モーロア著)。

「零戦」(堀越二郎、奥宮正武著)。

下段左から「万葉秀歌 下巻」(以上、斉藤茂吉著)、「人間の土地」(サン=テグジュペリ著、堀口大学訳) |

|

|