宿泊予約部門は昼食も取れない忙しさ

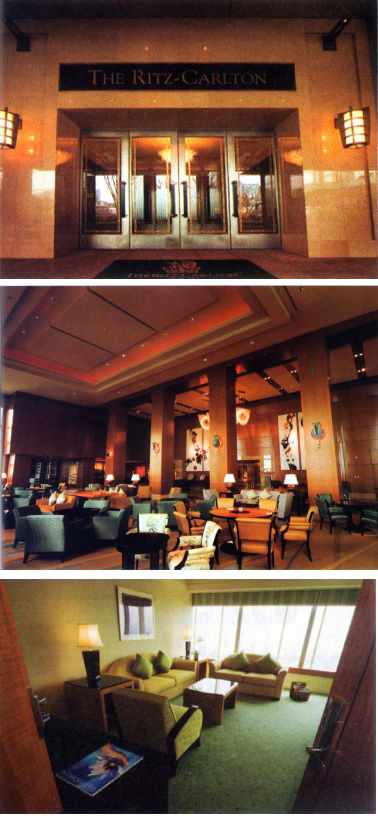

リッツ・カールトンといえば、世界の富裕層に多くのファンを持ち、日本でも1997年に開業した大阪が数々のホテルランキングで関西ナンバーワンの地位を不動のものにしている。

企業のマーケティングおよびブランド戦力の第一人者であるコンサルティング会社ブレインゲイトの酒井光雄代表取締役は「万人向けのサービスを志向する日本のホテルに対して、世界の上位5%の富裕層を狙うリッツ・カールトンは顧客設定が非常に明快」と成功の理由を分析する。

東京への期待も開業前から異常なほどの盛り上がりだ。たとえば婚礼部門。予約数がすでに200件を超えている。2007年目標は260件。開業前から目標数字に迫る勢いだ。

これはきわめて稀な状況である。婚礼は人生の一大イベントであり、費用も高額。それだけに会場やチャペル、サービス内容をよくよく吟味して慎重に決定するものだ。事実、ここ数年に開業した外資系高級ホテルにおいて、開業から半年間は婚礼予約がなかなか入らず、悩みの種になっていた。

婚礼実績を積んでいない新開業のホテル、しかも建物が完成していない段階から予約が入るというのは、よほどの期待と信頼を得ているがゆえである。

宿泊予約数も記録的だ。一般宿泊予約受付開始日の2月14日はたった1日で、受付予約数が800件にも達した。その後3日間、宿泊予約部門の電話は鳴り続け、オペレーターたちは昼食へ出ることすらかなわず、差入れの食事をほおばりながらうれしい悲鳴を上げたという。

競合ホテルも大あわて!百戦錬磨の精鋭が大集結

じつは今回の開業に集まったメンツがこれまたすごい。

まず米国本社の指揮の下、世界で活躍している名うての経営幹部が送り込まれた。総支配人に就任したのは、大成功したリッツ・カールトン大阪で総支配人を務めたリコ・ドゥブランク氏。さらに大阪から総料理長、人材開発部長ら複数の幹部が指名を受けた。

これに加え、大阪の経営陣にとっては人材流出であるが、「開業の興奮を再び体験したい」「東京で勝負したい」と、相当な数に上るスタッフが自ら手を挙げて上京してきた。

ドゥブランク氏と二人で開業準備に着手したのは副総支配人の吉江潤氏である。ホテル業界で彼を知らない人はいないであろう。赤坂プリンスホテルからパークハイアット東京、グランドハイアット東京、マンダリンオリエンタル東京と移籍を繰り返し、外資系ホテル開業の請負人と呼ばれるまでに名を上げた人物だ。

彼が動けば、彼を慕うスタッフも動く。激しい人材争奪戦が繰り広げられるホテル業界で、マンダリンオリエンタル東京やグランドハイアット東京など近隣の一流ホテルから優秀なスタッフがごっそりとリッツ・カールトン東京へ流れ、競合ホテルの経営者たちをあわてさせている。

ここで注目されるのが、吉江氏の変化だ。百戦錬磨の彼が「ホテルで働くならリッツ・カールトン以外はもう絶対にありえない」と断言する。そう語る口には盛んにミンツが運ばれる。飲みに行けば3〜4箱は当たり前というヘビースモーカーであったはずの吉江氏がいつのまにか禁煙を始めていた。古くから付き合う取引先も「彼は変わった」と驚く。一体何が起こったのだろうか。

ホテル業界に23年間身を置き、高い評価を得て地位を築いてきた吉江氏は、多くの壁にぶつかって身をすり減らし、「お客様を喜ばせたい」という、業界に入る人間なら誰しもが持つ初心を忘れかけていた。時折研修に参加して自分のモチベーションを上げても、結局のところ、現場スタッフのマインドを高めなければ、新しい試み一つ実らない。

ところがリッツ・カールトンに入ってみると、全世界で短い時間だが繰り返し毎日、お客を喜ばせるために話し合い、それが明確な目標になっている。そして全従業員がモチベーションを保ち続けている。

「目から鱗が落ちた」と吉江氏は興奮気味に語る。

「タバコは去年の8月に誕生日をスタッフが祝ってくれたとき、寄せ書きに全員が『体のために控えてください』と書いてきたので、30年ぶりにやめた。信頼し合うスタッフに指摘されたのでショックだった」

吉江氏をも変えるリッツ・カールトン。彼の言葉にその凄みは集約されている。 |

|

豪華施設も色褪せる真骨頂はサービス力

冒頭から盛んに紹介したハード面の魅力はある意味、オマケにすぎないかもしれない。ホテルに詳しい作家・桐山秀樹氏は「リッツ・カールトンのパーソナルでエモーショナルなサービスが気に入っている」と語る。

世界の常連客がいちばん期待し、リッツ・カールトンも最大の武器と自負しているもの。それはホスピタリティ精神である。

リッツ・カールトンにとってお客が声に出した要望に応えることは当たり前。彼らの真骨頂は、口に出される前の要望、あるいはお客自身が自らのニーズに気づく前に、それを先読みして応えてしまうことだ。

その自信ゆえに、チップの文化がない日本において、大阪では一般的なホテルのサービス料よりも3%増しの13%を継続している。それでもお客は引きも切らない。10%からスタートする東京もいずれサービス料をアップしていくに違いない。

では、高い顧客満足を生み出すサービスの原動力は何だろうか。リッツ・カールトンの哲学によると、それは、?従業員満足?であるという。

同社は「従業員満足が顧客満足につながり、顧客満足が収益を生む」との経営哲学を掲げている。「?従業員が大事である?と公言するだけの企業はたくさんあるが、リッツ・カールトンが違うのは見事に実践していることだ。実践する仕組みを持っている」と前出の吉江氏は言う。

開業前の東京でもたびたび気づかされる。たとえば宿泊予約部門。電話とパソコンが並ぶ同部門の部屋には大きな窓がある。高層ビルのホテルにとって眺望は最大の売りの一つであり、窓のあるスペースは高い価値を持つ。その贅沢な一角が、外に出る機会の少ない宿泊予約のスタッフに提供されている。それを「もったいない」という幹部は皆無だ。彼らが高いモチベーションで仕事をすれば、高い顧客満足をもたらすことを知っているからだ。

|

| 週刊ダイヤモンド 3月31日発売 リッツ・カールトン 極上の「おもてなし」より抜粋しました。 |

|